来源:燕梳师院

作者:王书望

2007年成立以来的幸福人寿,长期陷入“不幸福”的资本困局。这家曾由中国四大资产管理公司之一中国信达发起设立,被视为“名门之后”的寿险机构,在长达十余年的时间里并未实现稳健成长,反而深陷亏损漩涡、投资失利等一系列泥潭。

停售260款产品

根据多方信源消息,截至2025年9月30日,幸福人寿在售产品共66款,其中新型产品4款,传统型产品62款,已停售产品共260款。

此次停售的产品中,包括“幸福传家终身寿险”等24款预定利率超上限的产品。这一调整主要源于《关于建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制有关事项的通知》(金寿险函〔2025〕10号)的监管要求。

基于此,公司方回应,公司下调普通型保险产品和分红型保险产品的预定利率最高值以及万能型保险产品的最低保证利率最高值,停止销售预定利率超过2.0%的普通型保险产品、预定利率超过1.75%的分红型保险产品和最低保证利率超过1.0%的万能型保险产品。

如果说监管政策的刚性约束是首要推手,那么自身战略转型的需求则是深层动因。2025年7月,幸福人寿正式发布“健康无忧、颐养天年”等五大生态板块,标志着其从单一保险服务商向综合幸福解决方案提供商转型。这一战略调整直接推动产品体系“瘦身”,那些与生态战略关联度低、盈利能力弱的产品被果断舍弃。

对比可见,现存的62款传统型产品多聚焦重疾、养老等核心保障领域,4款新型产品则融入健康管理服务,与“幸福生态”高度契合。

产品停售也暗藏风险化解的考量。据中债资信评估报告,幸福人寿部分旧产品面临较高的满期给付压力,叠加投资端波动,可能加剧现金流紧张。而集中停售可能通过业务结构优化,降低未来兑付风险,为资本补充争取时间。

偿付能力濒临红线

产品体系的“大换血”,折射出幸福人寿经营层面的喜与忧。中长期来看,公司的经营情况可以概括为“在波动中寻找稳定,在挑战中推进转型”。

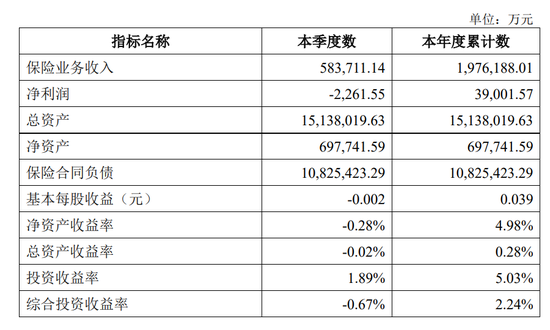

历年数据显示,2019年至2024年,幸福人寿分别实现保险业务收入82.47亿元、96.55亿元、131.28亿元、198.31亿元、224.88亿元及229.55亿元;与之对应的净利润分别为0.76亿元、0.97亿元、5.16亿元、1.71亿元、-1.41亿元及1.95亿元。可见,保费收入年年递增,净利润却呈较大波动,反映出盈利能力建设仍面临结构性挑战。

进入2025年,公司前三季度实现保险业务收入197.62亿元,同比下降约3.8%;净利润3.9亿元,与去年同期亏损0.64亿元相比,实现扭亏为盈。

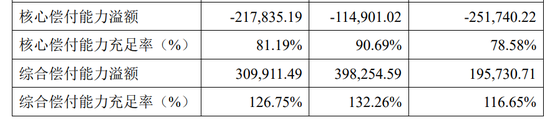

然而,偿付能力承压的隐忧正日益凸显。最新偿付能力报告摘要显示,截至2025年三季度末,公司核心偿付能力充足率为81.19%,环比下降9.5个百分点;综合偿付能力充足率为126.75%,环比下降5.51个百分点。报告还显示,据预测,截至下个季度末,这两项指标均下滑至78.58%、116.65%,逼近监管红线,资本缓冲空间持续收窄。

流动性压力亦不容忽视。2025年12月,“15幸福人寿”债券即将进入兑付期,这笔债务的还本付息将直接消耗大量现金。虽然预测公司未来12个月流动性覆盖率为106.13%,但实际兑付时可能面临的现金流波动,仍为经营增添不确定性。此外,根据2025年中报,公司投资违约风险有所攀升,部分资产处置进度不及预期,进一步加剧了盈利与资本的双重压力。

面对多重压力,幸福人寿需多措并举,从容应对。在产品端加速“短转长”,如提高十年期以上期交保费的占比,以优化业务结构、稳定长期现金流;在投资端则推进“固收+”策略,缩小权益类资产配置比例。此外,在资本端加快补充节奏,积极通过股东增资、发行资本补充债或可转债等方式夯实资本基础,为风险化解争取关键窗口期。

“新帅”上任

经营压力的背后,是长期存在的治理难题。

在新任董事长何六艺上任之前,这个关键职位已有“一年半悬空期”。2024年3月,原董事长王慧轩辞任后,公司仅由执行董事临时履职,直到2025年9月何六艺的任职资格获监管核准,这一治理真空才得以填补。

新掌门人的履历为公司合规治理带来希望。公开资料显示,何六艺出生于1967年,大学本科学历,工商管理硕士。2001年,进入原中国保监会银川特派办,任综合管理处干部、主任科员,开启了一段金融监管生涯。后升任宁夏监管局人事教育处副处长,负责地方保险机构人事管理与教育监督。又转岗至原保监会党委宣传部、机关党委、历任副处长、处长,深度参与政策制定与行业宣导,积累十年监管经验。

董事会换届与股权调整同步推进。2025年8月,幸福人寿完成第六届董事会换届,13名董事中8人为新任,调整幅度超六成。新董事会吸纳了来自第一大股东诚泰财险、陕西煤业化工集团等股东单位的代表,及多位保险领域独立董事。

股权结构上,目前公司由新紫光集团与东莞交投控股共同主导,分别持股30%、20.995%,相较于此前的股权分散状态,股东实力的增强有望提升资本补充的及时性与有效性。不过,截至目前,仍有近46%的股权处于质押和冻结状态,其中部分股权与“明天系”机构债务关联。

从当前来看,新管理层已着手布局。产品端,以停售清退为契机,建立“保障为主、生态联动”的产品体系;资本端,积极筹备新的资本补充工具,缓解偿付能力压力;服务端,围绕“线上服务创新”和“线下体验深化”两大方向,为客户提供更加便捷的体验。

何六艺的到来,为化解历史包袱奠定了基础。然而,股权遗留问题、资本压力与业务转型的叠压挑战,意味着何六艺的“新政”效果仍需时间检验。

发表评论

2025-11-26 02:08:55回复

2025-11-26 01:16:40回复

2025-11-26 09:48:00回复

2025-11-26 09:32:15回复